山梨県乙女高原。もう11月末だ。寒さもだいぶ厳しいはずだしほとんど誰もいないかと思いきや、僕が到着した夕方には望遠鏡がズラッと乱立していた。

別に待ち合わせる必要も無く、新月期の週末にはいつものメンバーが集まる。僕はこの会が大好きだ。心が大人になりきれなかった、愛すべき大人たちの集い(^^)。もちろん褒め言葉だ。大人こそ、若い頃叶わなかった夢をとことん追うべきだ。

ビクセンさんが宙ガールなどのキャンペーンをやっていたと思うが、天体の趣味はなんでオッサンしかいないのだろう?(^^) 女性の望遠鏡オーナーが沢山いたらこのジャンルはもっと盛り上がるだろうに。まあ寒すぎるし重すぎるし、目の前の地球上の現実世界を差し置いて、800光年彼方のよその世界で起きてる光景を眺めるために老後資金を散財するには、ある程度の人格破綻は欠かせないのだろう。(笑)

我が家にも女性が3人も居るが、限界の対象をそらし目で見える見えないの話など、どうでもいいらしい。せいぜい流れ星だけちょっと興味がある程度で、今日も下の娘だけついて来たが望遠鏡を覗いたのは3秒で、あとはお友達と部屋でiPadで遊んでいた。w

これで遠征3回目の自作バッテリー。チャイナ製のポータブル電源がどれも半年も持たずに壊れてしまうので、思い切って原始的なシステムの自作にトライした。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーにUSBポート x4とシガーソケット x2を並列に接続しただけ。AC電源はインバータが嵩張るのと、取り急ぎ必要なかったのでDCのみにしたが、リーズナブルなインバーターを装着すれば簡単に交流電源も取り出せる。

間にメーターも挟んだので消費電力や残量なども把握出来る。よく分からないままマニュアルの通りに接続したら普通に使えた。

燃えようが爆発しようが大丈夫な様に、弾薬庫に使えそうなメタルケースに固定。物凄く強固に蓋が閉まる。USBとシガーソケットをドリルで穴を開けて固定。意外と簡単に穴開け出来た。マイナス3°でも豆ドライヤーも問題なく使える。

このバッテリーシステムのために揃えた全パーツ。

※当ページの商品写真をクリックするとアマゾンアフィリ・リンクに飛びます。

メーター。ちょっと工作が必要だけど便利。

充電用ケーブル。

弾薬庫(^^)。ジャストサイズの箱を探すのに苦労した。

シガーソケット。12V取れる。

USB。こちらは5V。

ハンドドリルで穴開けした。力任せに一気に開けるより、ゆっくり優しく開けた方がキレイに仕上がる事に、最後のひと穴で気づいた(笑)

まずはK先輩の40cmドブソニアン(Ninja-400)で馬頭星雲に挑戦。フィルターはバーダープラネタリウム社のHβだ。何人も集まり、僕も含めああでもないこうでも無いと紙の星図に四苦八苦しているが、どうにも導入出来ない。(^^) 導入支援無しの倒立像は、誰にとってもやっぱり難しいのだ。そもそもHβが入ってるので視界が暗くて今何処が見えているのかよく分からない。

ようやく導入出来たものの、ここのはず、という所をいくら眺めても何も見えない。本当にここか?と半信半疑で覗いていては見えるモノも見えないだろう。40cmで全員諦めムードになってしまった。普通なら今日の最大口径で見えなければここで、見えませんでした、で終わる所を僕にはある確証があった。面光源の限界等級は空のみに依存し、口径は無関係なのだ。早速Hβフィルタをお借りして、僕の20cmF7 BINOで挑戦する事にした。

This spectacular visible light wide-field view of part of the famous belt of the great celestial hunter Orion shows the region of the sky around the Flame Nebula. The whole image is filled with glowing gas clouds illuminated by hot blue young stars. It was created from photographs in red and blue light forming part of the Digitized Sky Survey 2. The field of view is approximately three degrees.

最初は左だけHβを入れて、右には手持ちのUHCで眺めてみる。正立像なので見え方が地図通りだし、エンコーダー付きで望遠鏡が向いている方向をiPadが示してくれているので、導入に迷うはずも無い。さらに双眼視により圧倒的に視界が開けていて見やすく感じる。これはひょっとして、やっぱり双眼望遠鏡で行けそうじゃないか?と期待が膨らむ。

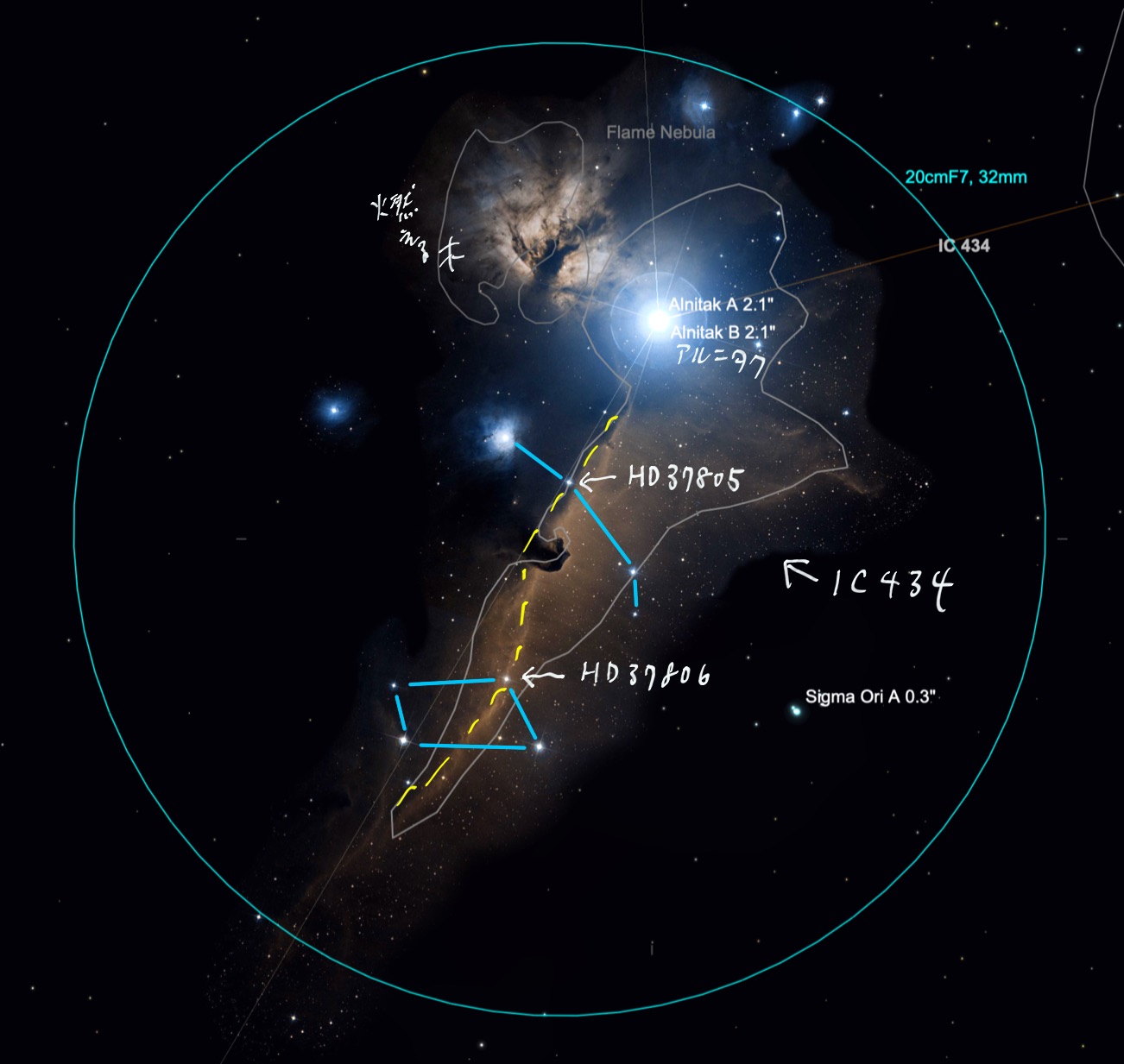

まずは淡い散光星雲、IC434を視認する所から始まる。これが見えないとその手前に浮かぶ暗黒星雲は望めない。馬頭の位置はオリオン・ベルトのアルニタクの下に並ぶ3つの明るめの恒星と、さらに下側のひし形の四角形の中間辺りだ。

確かにこの辺り一帯の質感が違う事は分かる。しばらく眺めていると、3つの明るめの恒星の真ん中、7.5等のHD37805から、ひし形を形成する7.9等のHD37806にかけて、まっすぐな星雲の境界線(黄色線)を認識できる様になってきた。ここまで見えたら、もう目前だ。この辺りをそらし眼で眺めたり、鏡筒を揺らしたりしているうちに、そこに穴が空いている事が見えてきた!

右目がUHCなので、両目でHβで確認したくなり慌てて別のM先輩にもう一枚Hβをお借りした。こちらは今は無きルミコン社のHβ。見比べてみるとルミコン社の方が透過率が高い事は、恒星や星雲の明るさでひと目で分かる。もしかしたらバンド幅も違う?でも左右フィルターの見え方が多少違っても双眼の左右差は意外なほど寛容で、違和感は無い。

ここではっきりと確証に至り、見えたかもしれない(^^)、と皆にも見て頂き、それが僕の脳内妄想では無い事が確かめられたw。その場に居た全員がめでたく「馬」をゲットしたのであった。祝!心の中で、鳥取の方角に向かって喜びの祝福をお送りしたのは言うまでもない(^^)。

一緒に同行して下さったご近所のご夫婦は、残念ながら直前で睡魔でダウン。でも初めてディープギャラクシーを覗く方は、馬頭はやはりちょっと敷居が高いかもしれない。多分、写真の様にクッキリ馬が浮かんでいるのを期待されているはずで(^^)、しかも暗い物を見るには訓練が要る。電子観望が流行るのも当然だ。

実際、見えたと言っても馬の形までは分からない。星雲に黒く穴が抜けているのが分かった、という程度だが、一度見えてしまうと何で今まで見えなかったのだろう?というくらい暗黒星雲の存在が分かる様になる。これはもっと空が良いエリアでは、結構ハッキリ見えるのではないか?

明け方5時。撤収時にはマイナス3°だった。

全てが凍てつく中、鏡筒はホイル巻効果が効いて夜露無し。もう少し寒くなるとペットボトルも凍って飲めなくなってしまうが、魔法瓶に熱いコーヒーを入れて行けば、氷点下でも一晩中凍らずに喉を潤せる事を学んだ。(^^) ぬるいけど。

僕のもうひとつの作戦。操舵ハンドルにバイク用のカバーを付けて、中にグリップヒーターを巻いてみた。二本でたった5Vで、熱々になる!ハンドルを握るとポカポカ作戦だ!

確かに握ると温かいが、カバーに手を入れるだけで振動が望遠鏡に伝わり、高倍率では視野が揺れてしまって失敗に終わった。(笑)ハンドグリップはポケットにでも入れておく方が良さそうだ。

この計画は失敗したが、新しい事にガンガンチャレンジした方がいいと、僕は先人に習った。(^^)

”私は失敗したことがない。うまくいかない方法を1万通り見つけただけだ。”

トーマス・エジソン

紙の星図を見るために、クリップライトを試してみた。これはイイ!風でページがめくれないクリップとしても一石二鳥で、見開き用に都合よく2個セットだ。この手軽さで光量まで調節出来るし、さらに充電式で煩わしい配線も無し。完璧!もちろん赤いセロファンを貼って使う。

一緒に連れていったZeiss50 BINOも見事だった。ニコンの最高級双眼鏡も真っ青な見え方だ。やはり小口径の素晴らしさは良い空の下で本領発揮する。

嬉しくて馬頭ばかり一時間近くいろいろ実験した。アイピースはMasuyama 32mm。何故だか馬頭は皆、当然の様に25mmエルフレ?を選ぶのだが、淡いIC434の視認性を高めるためには、出来るだけ低倍で射出瞳を上げた方が見やすいと思う。射出瞳を絞って背景を暗く落とす方が見やすい対象は多いが、馬頭の場合はHβで最初から背景は真っ暗なので、遠慮なく倍率を落として光量を稼いだ方が有利、というのが僕の仮説だ。

Masuyama 32mm

実視界1.94°、43.8倍、射出瞳4.6mm

Masuyama 26mmでも存在が確認出来るが、やはりIC434が暗くやや見にくくなる。限界ギリギリの対象なので鏡筒によって適正なアイピースは変わるかもしれないが、20cmF7 BINOの場合は32mmの方が星雲がほんの少し明るいし、馬頭も44倍でも想像よりも大きくてしっかり存在感がある。

Masuyama 26mm

実視界1.58°、53.8倍、射出瞳3.7mm

僕は持っていないが、抜けが良いと評判のラベンデュラ(Lavendura) 40mmなどを使うとさらにハッキリ見えるかもしれない。ただここまで長焦点だともしかしたら対象が小さ過ぎてかえって見辛い可能性もある。このせめぎ合いの落とし所は、試してみないと分からない。

2.05等級のアルニタクが明るいが、フィルターにより十分に恒星の輝度が落ちている。いろいろ試してみたが、アルニタクを視界に入れようが外そうが、馬頭の見え方は僕は関係無い様に感じた。

馬頭を見るという事は、実際には背景のIC434を見るという事だが、面積体の光源の限界等級は口径に依存しない理屈がここでも実証された。片目では40cm反射も20cm屈折もなかなか厳しく、20cm双眼の左右脳コンポジットにより口径の逆転劇が生じ得る。この手の難物を視認するのに双眼の威力がやっぱり大きいと実感。

口径は無関係と言っても、出来るだけ射出瞳が大きい組み合わせが必要なので、実際には小口径だと倍率が低すぎて馬頭が小さいかもしれない。あまり小さい対象は人間の眼は再び視認出来なくなるし、点光源は口径なりだ。フィルター越しでは7等星が見えずに視界が真っ黒?になるかもしれないが、双眼なら10cm BINOやAPM120なら絶対狙えるはず。

すぐ近くの「燃える木」がノーフィルターでやっと見える程度の空でも、馬頭は挑戦する価値がある事も分かった。ちなみにこの日は天頂付近のM33が、いつになくハッキリ銀河の腕が見えたので、空はかなり良かったと思う。もちろん視界からはみ出しまくったアンドロメダもド迫力だった。

ちなみにM42の詳細構造は、40cmドブは流石だった。倍の口径は分解能に如実に現れ、鋭く切り込んだ羽先、そこから大きく広がる宇宙の雲が、20cmツインよりも濃淡が繊細で見事だった。と言うより、10年近く前にこのドブで見せて頂いたオリオン大星雲が、未だに脳裏に焼き付いていて僕のリファレンスになっている。

みんな3時には撤収。明け方まで粘ったのはいつものごとく僕ひとり。(^^)

自分の機材の自慢話をしたい訳では全然なくて、この手の記事が見るための手がかりになったりする、という思いからなるべく詳しく書いてみた。僕もK-Nebulaさんから見方を教わらなければ多分、今日もすぐに諦めていたし、馬頭星雲を見るためのインストラクションが、ネット上ではまだまだ少ないのだ。

僕の様に見えるはずがないと諦めていた方は、ガチチャレンジした方がいい。僕も早くMyフィルターを買いたいが、まだライカ双眼鏡によるダメージから当面は回復出来ない。(笑)

ご協力頂いた皆様、貴重な体験をありがとうございました!