SCW天気予報によればこの日、静岡では22時過ぎから朝まで快晴になるらしい。時々お世話になる富士山麓の西臼塚駐車場は、神奈川の自宅から2時間でアクセス出来る好スポットだ。昨日金沢出張から帰ったばかりだが、このチャンスを逃す訳にいかない。

西臼塚駐車場の標高は1240m。5合目が冬季閉鎖期間でも手軽に行ける観測場所として申し分ない。東は世界最大都市東京、神奈川県プラス御殿場市8万に、南は三島市11万、沼津19万、富士宮13万、富士市24万の大光害に阻まれ、高度30度以下は真っ白だが、天頂から北〜西にかけては暗い宇宙が広がっている。

ちなみにお隣の水ヶ塚公園駐車場は1450mあるが、一晩中、街灯が煌々とついていてここで星見は厳しい。

深夜12時前に到着。なんと人っ子一人いない。平日だから?遠慮なく鼻歌を歌いながら組み立てれる(^^)。気温は1度。見上げれば予報通り素晴らしいコンディション!完璧な無風。しかも星が瞬かない。これは最高だ。早速手当たり次第、メジャー天体を見て回った。

安定の迫力のアンドロメダに続き、M33に向けてみるが銀河の腕がほぼ見えない。僕はM33を空を測るリファレンスに使っているが、やはり山梨乙女高原の方が空は1ランク上らしい。ただ、南中しているM42は見事だったし、北は二重星団も素晴らしかった。

そういえば先月、乙女高原で近くの写真屋のおじさまに二重星団を楽しんで頂いたのを思い出した。

20cmF7 BINOを覗いて頂き、初めて肉眼で網状星雲を見た、とOIII越しに喜んで下さり、続いてMasuyama 26mm(1.58°、x54、射出瞳3.7mm)の双眼で見る二重星団をお見せした際には「おおお、これは凄い、、、」と呟いた後、しばらく目を離されなかった。このBINOで観る散開星団はなかなかどうして、美しい。

この一枚は10月の乙女高原で撮影したものだ。確かに写真に写る微光星の数も、乙女の方が多く見える。

M36~38のぎょしゃ座軍団やM46〜48のとも座軍団もため息ものだ。この辺りはいろんなBINOで楽しんできたが、20cmF7は焦点距離が1400mmあるので、同じ射出瞳でも対象が一回り大きく、双眼視の迫力が凄いのだ。散開星団を楽しむのに、このBINO以上の機材を探すのは難しいのでは?と、改めて鳥取に向かって合掌(^^)。

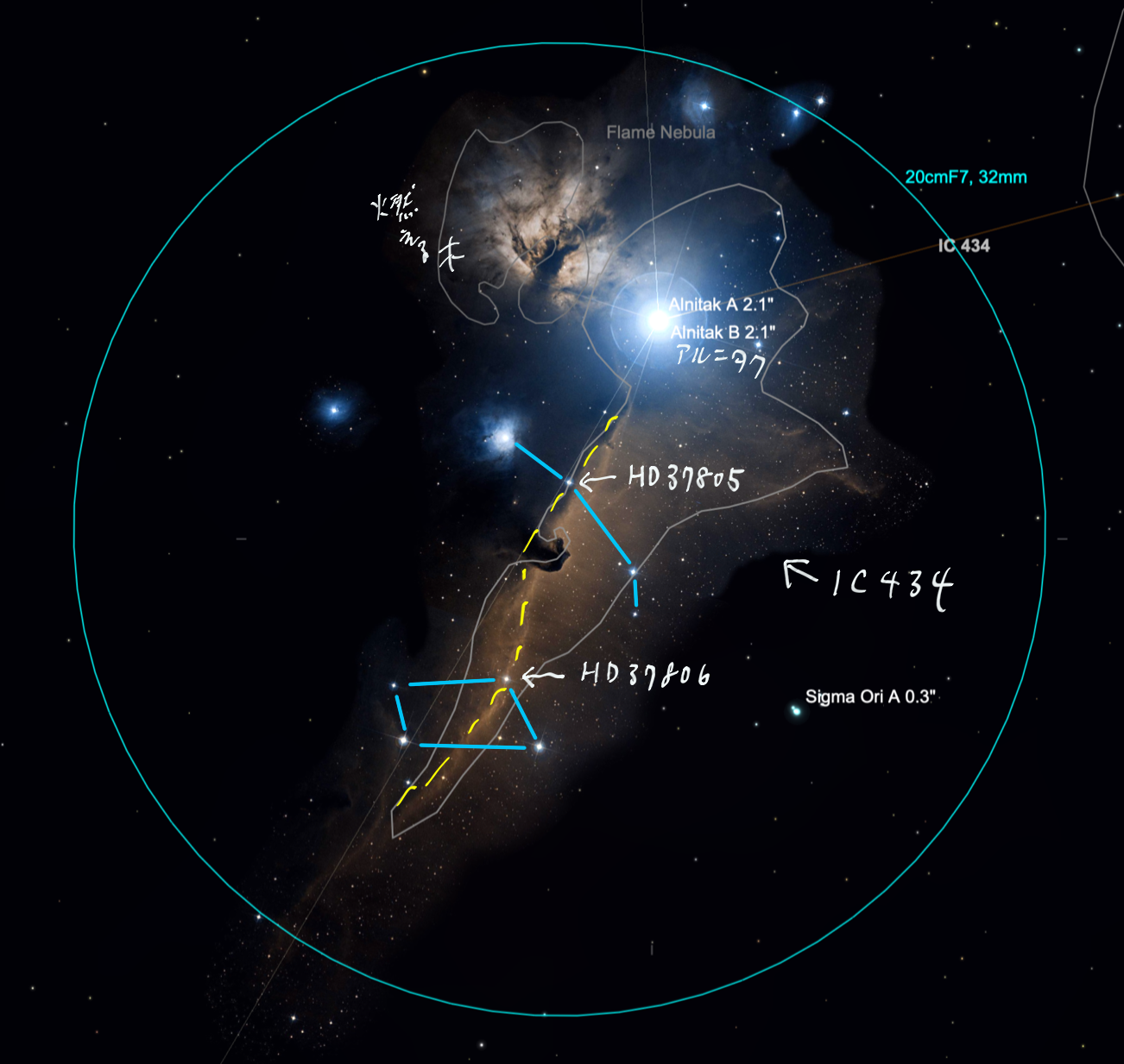

Astronomic社のHbetaを装着し、空高く登った馬頭星雲に向けて見る。M33の腕は見えなかったのに、あれほど苦労したのが嘘の様に、馬頭は視界のどこに居てもいつになくハッキリ見える。馬の形までは分からないが、Masuyama 32mm(1.9°, x44, 射出瞳4.6mm)で直線に広がるIC434にボコっと大きな穴が開いている。

今日の一番の収穫は、いっかくじゅう座のNGC2237〜2239バラ星雲。同じくAstronomic社OIIIで覗いてみてびっくり。視界いっぱいに広がる巨大な星雲にクッキリと大穴が空いていて、かなり詳細な所まで観察できて面白かった。以前使っていたチープなネビュラフィルターではこんなに見えなかった。

A Bi-Color widefield image of the Rosette Nebula (also known as NGC 2237 or Caldwell 49). The Rosette Nebula is a large, spherical (circular in appearance), H II region located near one end of a giant molecular cloud in the Monoceros region of the Milky Way Galaxy. The open cluster NGC 2244 (Caldwell 50) is closely associated with the nebulosity, the stars of the cluster having been formed from the nebula’s matter.

The cluster and nebula lie at a distance of some 5,000 light-years from Earth and measure roughly 50 light years in diameter. The radiation from the young stars excites the atoms in the nebula, causing them to emit radiation themselves producing the emission nebula we see

Gear:

William Optics Star 71mm f/4.9 Imaging APO Refractor.

Garmin SkySync GPS Accessory.

Orion Mini 50mm Guide Scope.

Orion StarShoot Autoguider.

Celestron AVX Mount.

QHYCCD PoleMaster.

Celestron StarSense.

Canon 60Da DSLR.

Aurora Flatfield Panel.

Astronomik CLS Light Pollution Filter.

Baader H-alpha 7nm Narrowband Filter.

Baader OIII 8.5nm Narrowband Filter.

Tech:

Guiding in Open PHD 2.6.2.

Image acquisition in Sequence Generator Pro.

Lights/Subs:

12 x 500 sec. ISO 3200 Ha FIT Files (Mapped to Red).

12 x 500 sec. ISO 3200 OIII FIT Files (Mapped to Blue).

Synth Green from Ha and OIII mix (Mapped to Green).

15 x 180 sec. ISO 3200 CLS FIT Files (Luminance extracted from RGB).

Calibration Frames:

40 x Bias

25 x Darks

15 x Flats

Pre-Processing and Linear workflow in PixInsight,

and finished in Photoshop.

Martin

–

[Home Page] [Photography Showcase] [My Free Photo App]

[Flickr Profile] [Facebook] [Twitter] [My Science & Physics Page]

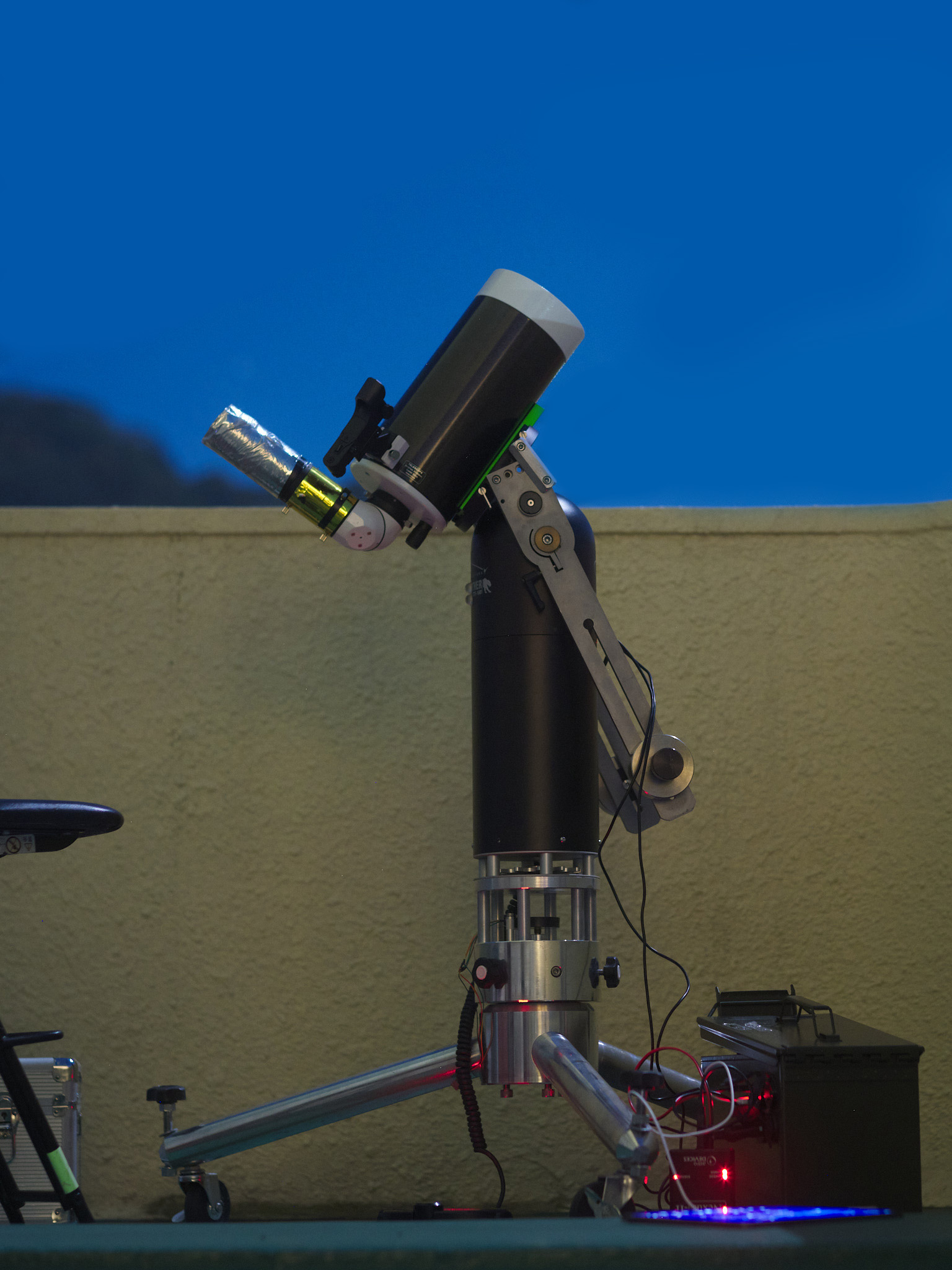

今日はもう一つ目的があった。リーズナブルだが良く見えると評判のマクストフカセグレン、SKYMAX127(旧名称 BKMAK127、以下Mak127と書く)を興味本位で入手してみた。こいつのBINO化を密かに検討しているのだ!(^^)

・有効径:127mm

・焦点距離:1,500mm

・口径比:F12

・本体重量:約3.3kg(ファインダー、アイピース除く)

口径12cmなのに焦点距離が1500mm。いろんな意味でここがメリットにもデメリットにもなる。

小さい!可愛い!(^^)

付属の天頂ミラーやアイピースは、驚くほどお粗末なプラスチック製品が付属している(^^)でもコントラストは低いが、一応ちゃんと見える。それらは箱にしまってEMS銀ミラーにニコンNAV-12.5HWで覗いてみると、高倍率を活かした月や惑星の見え方はなかなか見事だった。コスパ最高な事は自宅ベランダでテスト済みだが、Deep Galaxyはどうか?超お手軽な遠征BINOとして、果たして20cm F7の代わりとなり得るのか?じっくり比較して回った。

Mak127は元々31.7mmアイピース前提だが、松本さんのEMSを介すことにより、多くの2インチアイピースが蹴られる事なく使える。32mmでも周辺減光すら全く感じない。ただし、それより長いアイピースは対策が必要になる場合がある様だ。

Mak127用の2インチ・スリーブと、限界まで光路長を節約するEMSショートバレルも松本さんが速攻で制作して下さった。ありがとうございます!

ただEMSを装着すると鏡筒外部に光路が伸びて、理屈はよく知らないが(^^)オリジナルより焦点距離まで伸びる。実質F値が15ほどになってしまう様だ。僕の趣向としては、散開星団や天の川を流して楽しむには、射出瞳4.0前後の見え方が好みなのだが、マスヤマ32mmを使っても射出瞳2.1mmまで落ちてしまい、視界の暗さがマクストフの最大の懸念点だ。微光星が見えないと星団は少々寂しいかもしれない。

20cm F7はマスヤマ26mm(1.58°、x54、射出瞳3.7mm)、Mak127は同じ見かけ視界85°のマスヤマ32mm(1.43°, x59, 射出瞳2.1mm)をセット。これで両者ほぼ同視界となる。厳密に言えばMak127の方がやや視界が狭い。このことから、EMS-UMを合わせると焦点距離はオリジナルの1500mmから、恐らく既に1900mmほどに伸びている様だ。BINO化した場合はEMS-ULが必要で、さらに焦点距離は2000mm程度にはなりそうだ。

周辺像はMak127の圧勝。Masuyama32が最周辺までほぼ点像。考えてみれば倍のF値だ。光学系の百難を隠してくれる。アンドロメダやM42など、大きな星雲、星団、銀河もよく見える。ただし、射出瞳2.1は確かにちょっと暗い。視界の微光星の数は20cmが圧倒的なのは想定通りだが、20cm口径と比較しては可愛そうだ。40mm以上の長焦点アイピースを使えば、明るい視界も実現出来るはずだが、32mm以上のアイピースは広視界のものは少なくとも僕は知らない。M42を観察しても十分楽しめるが、分解能はもちろん12cm口径なりなのは仕方が無い。

細かい事を言えば、少し気になったのは、Mak127は大口径アクロマートよりもさらに星の色が見えにくい。色収差の無い機構ならもっと色とりどりが楽しめるのを期待していたのだが。二重星団の真ん中に目立つ赤い星があるのだが、赤がとても地味だ。こればかりは主鏡も副鏡もEMSと同じ銀ミラーにしないと解決出来ないかもしれない。

それと、木星やシリウスなど、明るい星を導入すると、視界の中で目の動きに合わせてゴーストが飛び回る。恐らく内部で乱反射が起きているのかもしれない。リゲルでも出る。気になり始めると、結構気になる。内部を無反射黒で再塗装するなり、無反射布を敷くなり対策が必要と思った。

射出瞳が低いためか、どんなに頑張ってもトラペジウムは4つしか見えない。シリウスBもあきらめた。リゲルの伴星もギリギリ。

まあ細かい事は色々あるが、他にもいろいろ比較して回った結論としては、5万円以下の鏡筒で、驚きの大健闘と言う他は無い。なにせこの価格とサイズだ。質量は10倍以上違う。まだ一本しか持っていないので両者、片目での比較だが、双眼にしたら相当満足度が高いのではなかろうか。

深宇宙に使う場合は、手持ちの最長焦点のMasuyama 32mmでも尚、APM120SD + イーソス13mm(1.97°、x51、射出瞳2.4)より暗い事を考えれば、やはり40〜56mmアイピースは必須だろう。

40mm以上のアイピースの候補を調べてみた。

最大径58mm。太さも完璧。安定のテレビュー。間違いないだろうが一番高い。そしてどこも既にほとんど在庫が無い。

鏡筒径は64mmあり目幅が狭い方も見れる様に松本さんに掘削をお願いしなければならない。

チャイナからの配送になるが、今のところ問題無いようだ。これも有力候補の長焦点アイピースだが、鏡筒径が65mm。あれ、こっちの方が安いが、大丈夫か?(笑)

31.7mmでは40mmアイピースが利用可能だ。像質は素晴らしい事は確認済み(^^) でも今は在庫切れのようだ。

2インチバージョンは50mm。これは覗いていないが、キタカルさんの作品だ。絶対良いに違いない。(^^) でもこれも品切れ?

Explore Scientific 62° LER eyepiece 40 mm, argon filled

不活性アルゴンガスの封入により、レンズ内部のくもりを防止し、防水性能もあるらしい。一番視野が広そうだが太さ70mm。これは双眼には使えないかも。52°の61.8mm径も同社のものが有力候補だ。

笠井さんのはだいぶ安い。なかなか前例が少ないため人柱になるしかないか(^^)

焦点距離を2000mmとして計算すると、射出瞳はそれぞれ、40mmアイピースで2.5mm、50mmで3.2mm、56mmで3.6mmとなる。

一通り比較テストを終えて、20cmF7を双眼に戻してみて改めてビックリ!のわあああと声を上げてしまった。屈折20cmとマクストフ12cmの違いよりも、単眼と双眼の違いの方が断然大きい。(^^)

Mak127 BINO計画のために、松本さんが開発して下さった汎用目幅スライダー。アリミゾ台座そのものがスライドするという、またもや奇想天外なアイディアで、これ以上は不可能であろう究極のシンプル機構を実現された。目幅の違う二名で交代で観望できる様に、目幅リミッターも付けて頂いた。この台座があれば、ほとんどどんな鏡筒を乗せても双眼望遠鏡になる。

世界があっと驚くイノベーションが鳥取のメガネ屋さんで静かに、そして次々に産まれている事に、世間はほとんど気づいていない様に思われる。(^^)

今までコスト的に双眼望遠鏡を躊躇していた方も、2本の望遠鏡プラス、EMS-ULペアと目幅スライド機構、全部合わせて総額30万円で素晴らしい双眼システムが組める夢の時代になった。迷わずMak127 Binoを松本さんに相談した方が幸せになれると思う。

でも、僕の場合はメインは太陽系外だ。美しい星夜を低倍広角で散策するなら、やはり素直に屈折鏡筒がベターとも思った。Askarから120APO、140APO、185APOがそれぞれ3枚玉で出るらしい。同じF7、2枚玉のAPM140、3.7インチフォーカサー仕様と重量も変わらず、圧倒的なコスパだ。これは魅力的だ、、、さて、どうするか。(^^)

もうすぐ朝を迎える。片付けを始める頃には、外気は-4°になっている。大したことはないだろうと、いい加減な防寒装備だったので結構寒くなってきた。

西臼塚駐車場の良いところは、星もいいが、朝の富士山が猛烈に美しい。前回は双眼鏡で富士を眺めたら星より凄かったので(笑)、朝までBINOも残して置く事にした。薄明ごろ軽く荷物を整理して、BINOはカバーだけかけて2時間クルマで仮眠した。

ちょっと寝すぎて、8時を過ぎると強い朝日に炙られて、薄化粧の富士全体が陽炎に包まれる。44倍(20cmF7 BINOの最低倍率)ともなると全てがユラユラ(^^)。明るくなり始めた瞬間が最も美しいに違いない。

それでもx44で覗くと流石にx8双眼鏡では見えないモノが見えてくる。富士山頂の建造物は葉山からでも見えるが、真っ白に雪を被った鳥居が見える。しかも傾いている?(^^)

20cm F7 BINOにiPhoneを押し当てて撮ってみた。

中腹の小屋の宝永山荘と書かれた文字も読める。そしてなんと、この季節に単独で登っている人が居る!!冬の富士はマジで命に関わる。危ないなあ。

彼の安全を祈念するより他は無い。

11時ごろまで景色を眺めたり写真を撮ったりして、今回はゆっくり出来た。なんだかとても充実した遠征で楽しかったが、暖房つけっぱなしでクルマで寝た時に空気が乾燥したのか、帰宅後に風邪をひいた。(^^)