小型BINO用にチャイナに注文したジンバル雲台が役不足だったので、ビクセンHF2経緯台かサイトロンSJ-Mを検討していたが、出来れば手元にある道具でなんとかしたい。そこでL字ブラケットを利用してMatsumoto中軸架台に乗せてみた。そこにはいくつか困難があり、無い知恵を絞ったのでシェア(^^)。

と言っても、少し眺めれば小学生でも解決できそうな問題が(^^)、大きく2つ。まず完全バランスで運用するためには、L字ブラケットをここまで下げる必要があった。当然、通常の使い方だと水平回転軸に当たってしまいまったく天頂側に向けられない。よく考えずにL字ブラケットを注文したので、届いた時には失敗したかな?としばらく放置していたが、中軸架台を前後反対に使うことを思いついた^_^。上の写真で言うと、接眼部が右側になる。

文章化すればアホほど簡単な話だが、こちらが手前!という染み付いた先入観は恐ろしいw。これで天頂クリア。

そして注文したL字が、底面プレートの設置位置を柔軟に変えられる親切設計になっていて、水平時に水平回転軸に接触する問題もクリア出来た。脱落防止ネジも最初から装備していて素晴らしい。ちょっと高価だしズッシリと重いが、剛性も十分だった。

BINOの脱着はビクセンアリミゾでは無くアルカスイスを選択。ノブをクルクル回すクランプの代わりに、レバー式を採用した。特に70ED-BINOの場合は目幅調整ノブがほぼ同じ位置に来るので、暗闇でうっかり間違えると脱落事故になる。

事故防止だけでなく、レバー式は喜びの涙を流すほど便利なもので、全てのクランプをレバー式に交換したいほど楽になる。ノブ式の場合、特にビクセンアリミゾはストロークが長いので、重い鏡筒を片手で支えながら60回くらいねじらねばならず、しかもそれが1本のクランプにノブが2個あったりして笑、さらに双眼だと60回 x 4箇所のネジ地獄が続く。ここが何より一番面倒臭い作業だったりする。

さらに極寒の暗闇で手袋で小さいノブを回しにくいだけでなく、固定が中途半端なことに気付かず、危うくNIKON WXを脱落させてしまいそうになったことがある。レバー式はワンタッチで手軽なだけでなく「クランプ完了」が保証されるのだ。ただし、極端な温度変化でプレート質量が変形を起こした時に何が起きるか、しばらく様子を見る必要がある。

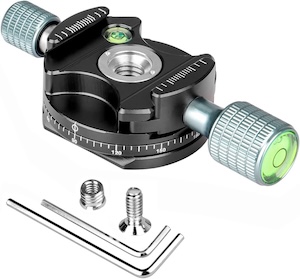

レバー式クランプは現在アマゾンでは3種類選択肢があって、カメラ雲台もレバーに変えたかったので、一番下は以前APM120SDで使っていたので今回は上の2つとも買ってみた。一番上だけがクランプの噛み込み強度の調整機構を持たないので、噛み込みが甘いプレートはクランプ内にセロテープなどを貼って調整する。オススメは六角レンチで簡単に調整できる、下の2つ。

SWFOTO AC-60 60mm クイックリリースクランプ アルカスイス レバー

クランプ調整機構を持たないが、2点留め出来るのでクランプごと回転するのを防げるが、上記L字ブラケットと微妙にネジ幅が合わず、固定箇所が限定された。

SWFOTO クイックリリースクランプ アルカスイス SLC-50B

一点留めだがクランプ調整機構あり。一番軽い。使っているうちに回転する可能性があるのと、一度回転を許すとネジの緩みの原因になる。

SmallRig Arcaタイププレートクランプ アルカクイックリリースクランプ-2143B

一番高価で重いが調整機構も装備し、ネジ穴が沢山あるので設置位置の自由度が高い。

これまでは鏡筒を乗せる目幅プレートに操舵ハンドルを直接接続していたが、向きを変える時に光軸がわずかにたわんで不快なので、L字ブラケットの底面に付けられるようにした。これでどんなに振り回しても光軸への影響は皆無。

これで水平から天頂まで、ようやくクランプフリー完全バランスで使えるようになった。しかも水平は物理的にこれより下に向かないし、天頂側もこのあたりで止まってそれ以上回転しないので、撤収時などバランスが変わってクルッとひっくりかえる心配も無い。ああ、快適(^^)。

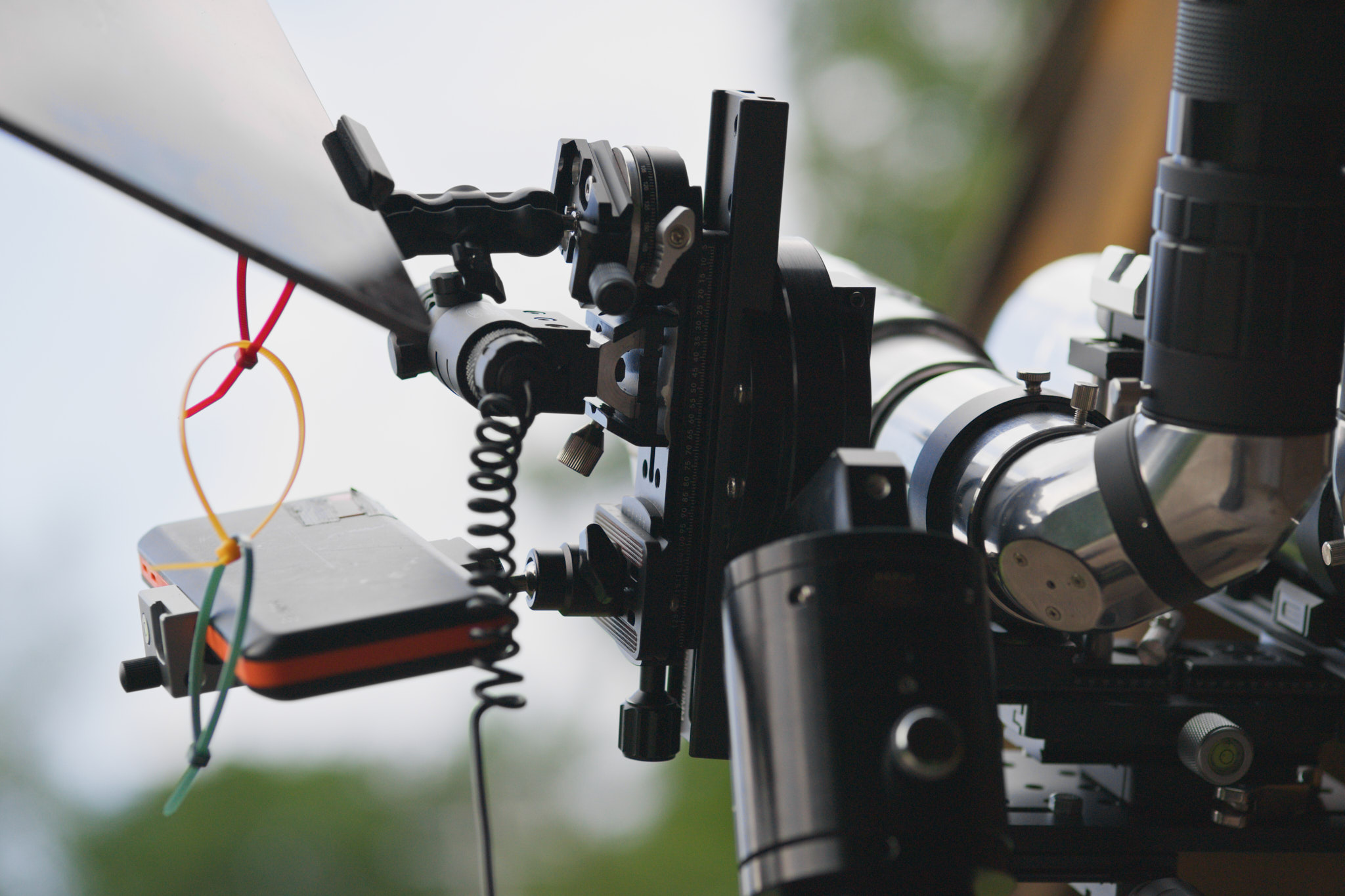

双眼で使う前提に開発された中軸架台を片持ちで使うと当然、水平も垂直も回転軸が渋くなるため、もう一方にも出来るだけモノを乗せたい。ビクセンアリガタを一本購入し、そこにアルカスイスプレートを固定して何でも付けられるようにしてみた。

カメラレールノダルスライド 150mm クイックリリースプレートクランプ

バッテリーと、ファインダー代わりのレーザービーム、それと回転台を挟んでiPadステーを取り付けた。鏡筒の回転角度に応じてiPadの角度も変わるので、あったほうが良いかなと思ったが、別に無くても困らなかった。

SmallRig ダブルボールヘッド マジックアーム 多機能ダブルボールアダプタ-2157

レーザービームは他の星屋さんが写真なんか撮っていたら迷惑になるが、誰もいない時はこれが一番便利だ。ボタンを押すと美しいグリーンの光線が一直線に対象を指し示すので、ドットファインダーの様にいちいち椅子から降りて下からアクロバティックに覗き込む必要が無い。こうして人はどんどん怠惰になっていく笑。

この程度の重さでは反対側のBINO本体+ブラケットの重量に全然及ばないが、無いよりは格段に動きが改善するし、三脚転倒のリスクも減少したのは実感出来た。

なんだかゴテゴテして、ちっとも手軽な感じではなくなってきた気もするが笑、一度組んでしまえば一晩中、実に快適に眺めていられるようになった。

あとは写真は撮り忘れたが、NIKON NAV-17HWなどで大きくバランスが変わった時に、L字ブラケットの底面に別のアルカプレートをクランプするワンタッチ・ウェイトも用意した。BINOの天面にも傾斜センサーをクランプ出来る様にして、中軸架台はエンコーダーを内蔵しているので、これでSkySafariと連動出来るようになったのはHF2経緯台やSJ-Mでは実現が難しい、大きなアドバンテージだ。

元々、低倍率専用で遊べればいいやと思っていた70ED-BINOだが、試しにSVBonyの3-8mmズームアイピースで月面を見た所、3mm 140倍でも物凄く良く見えて驚いた。月のリムには多少色が付くのだが、サイドバイサイドで比べた訳では無いが、3枚玉Askar 120APOと変わんなくね?^_^ そもそも老眼が進み、僕の目が劣化していることは否めないが、少なくとも僕の目には同等の鮮烈さで楽しめた。今までFPL-51を軽視していたが、NIKON WX対決の時も感じたがこの安価な二枚玉ユニットは伊達にEDレンズでは無いようだ。

こういう倍率まで及ぶとなると、やはりファインダーやらSkySafariが欲しくなって来るのだ。

これを覗いてると、口径って何だろうという気持ちにならなくも無い(^^)。もちろん120APOなら同じアイピースで280倍出せるし、7cmじゃ系外銀河や球状星団は20cmツインの迫力のハの字にも及ばないんだけど、7cmで堪能出来る双眼リッチフィールド・宇宙散策の喜びは大型と何も変わるところが無い。

なんで気付かなかったんだろう。カメラ用フィルターケースが、ネビュラフィルターの管理にもとても便利だった。82mm対応だとフィルターアダプターに装着したまま収納出来る。

K&F Concept フィルターケース 10枚用 フィルター径82mmまで対応

ちなみに、もう何度もこのBINOと夜を過ごしているが、このホイル巻きの長いフードで対物が曇ったことは一度も無い(電熱線無し)。アイピースは曇りまくるけど(^^)。

さて、これで準備は整った。早く晴れないかなあ。