なんだか忙しない日々が続いて、書きかけのこの記事をだいぶ放置していた。長野で眺めるチャンスも何度かあったし、葉山芸術祭で毎年恒例の月面散策ツアーなんかも開催して、今年は3、4日で150名くらいかな?足を運んでくださった。今日の本題は、昨年末から今年にかけて2種類のアイピースを追加したので、ようやく少しブログに向き合ってみる。写真はいつも持ち運んでいるイチローのスタメン・アイピース群。金色のは松本さんに同焦点化して頂いたテレビューパワーメイトx4改。

SVBONY SV215 ズーム接眼レンズ 3m-8mm 1.25インチ ズームアイピース

視野が狭い事を嫌って、元々僕はズームアイピースに全く興味が無かった。カメラも僕はアンチ・ズーム派で、メーカーの宣伝にやられて(^^)、「大三元」などと呼ばれるズームレンズ数本で全焦点を漏れなくカバーすることがステータスみたいに言う人も居るが、僕の場合はお気に入りの単焦点レンズ数本しか使わないし、持ってない。これで撮れるモノを撮る。その制約がフォトグラファーの個性になり得るし、それで十分。天文もいくつか持っているベストアイピースの景色だけで十分と思っている。

、、、が!このアイピースで僕の意見は180度変わった。笑

視野の広さが問題にならない惑星の場合は、広角から始めて好きなだけ拡大していけるズームの方が導入しやすい。シーイングによって気軽に最適な倍率を選択出来て、実に都合が良い事に今更ながら気がついた(^^)。しかもSVBONY SV215は一個15,000円以下の破格のプライスだ。2個づつ揃えなきゃいけない双眼ユーザーにとっても優しい。

まあ評判も良さそうだし、大した期待もしないままポチってみたのだが、早速ベランダでAskar 120APOで木星や火星を覗いてみてノケぞった。何これ!メチャイイじゃん!!

最近Askar 120APO-BINOのアルミシートを金色に変えてみたが、結構スキ(^^)。

SV215は、3mmから8mmまで1mmづつ可変出来る。変更時にはほどよいトルクとクリック感があり、左右同時に操作するのも扱いやすい。ズーム全域で見かけ視界56°、アイレリーフ10mm固定となっていて、メガネ着用では厳しいだろうが、裸眼ではまったくもって快適。56°と聞くとかなり狭く思えるが、惑星を見る限り特段不都合は無い。

それより何より、星像がイイ。解像度もコントラストも高い。僕にとって惑星はオマケ程度で、そもそも10mm以下の短焦点レンズが見づらくて嫌いだった。このレビューは、それくらい惑星を軽視していた素人の意見であり、惑星マニアがどう思うかは知らないが、SVBONY SV215は僕が所有していた全ての短焦点アイピースを明確に凌駕してしまった。しかも8mmで楽に導入して、面倒なアイピース交換無しで3mmまで倍率をシームレスに変更出来て、極めて快適じゃないか!

ズーム、バンザイ(笑)

長野の別荘のある車山から美ヶ原へ向かうビーナスラインは昼間も日本有数の絶景だが、ほどなく走ったとある駐車場は、かなりの低空まで開けた360°パノラマだ!南もオメガケンタウリまで見えちゃう。国内最強のスポットの一つと僕は思っているが、トイレが無いので客人を呼びにくい。写真は、光害があるのではなく稀に通りかかる車のタイミングでシャッターを押してみた(^^)。

毎日毎日木星を眺めている友人のSNSを見て、よく飽きないな、、、wなんて今まで思っていたのが、小さくなった大赤斑や、フェストーンの詳細構造、火星の極冠など、これが15000円の見え方なのか?昨晩も散々眺めたのに、またあの美しい木星を見たくて仕方がないといった具合で、SV215が届いた日からベランダの惑星観望が楽しくて仕方がなくなってしまった。(笑)

月面も実に良く見える。このアイピース一つでAskar 120APOでは105倍から280倍が得られるが、280倍のクレーター観察で、こんなに鮮やかでハイコントラストなそれを見た記憶が無い。Askarも伊達に3枚玉ではない。3mmのアイピースなんて、ボケボケのだらしの無い見え方のイメージだったのが、すっかり覆ってしまった。視界が明るく、白がとても白くて気持ちがいいのだ。他の手持ちの短焦点が、黄色に寄っている事にも気づいた。

欠点と言えば、重量が軽すぎて他のNIKON NAVシリーズ等のヘビー級アイピースとバランスが取りづらい事くらいか?そう言えば、テレビューのイコライザー接眼アダプターなるものがあったが、あれは真鍮かと思ったら銅の合金らしい。しかしせっかく全てのアイピースを同焦点化しているのに、16mmも焦点位置が動いてしまうのは困る。どうしようか。

これも欠点では無いがカチャカチャ倍率を変えまくってる間に、左右の倍率が1段ズレてたりして、時々あれ?光軸がズレてる?と誤解するが、これは僕のせい(^^)。よーく見ると倍率を変えるとピントと光軸の移動はわずかにあるが、これもほとんど誤差程度。

SV215が参考にした?のかは知らないが、僕は覗いたことは無いがテレビューズームとよく比較される。見え方は遜色無い様なレビューもどこかで拝読したが、いずれにせよ相手は5倍以上も高価な最高峰アイピースだ。僕の望遠鏡人生で、SV215ほど費用対効果が高かった買い物は他に無いかも(^^)。僕は惑星はこれ一本で満足です。ありがとう、SVbony!

しかしこの品質をこんな価格で出されたら、日本メーカーが商売でどうやって太刀打ちすれば良いやら、、、

- ブランド SVBONY

- 型番 SV215

- 焦点距離 3mm-8mm

- サイズ 1.25インチ

- 見かけ視野 56°

- コーティング 完全マルチコーティング

- アイレリーフ 10mm

- フィルタースレッド M28.5×0.6

- レンズ構成 6枚4組

APM (SkyRover) UF30 (Ultra Flat Field 30mm 70°)

小海のイベントで我藍堂のgariさんに見せて頂いた時から、ずっと狙っていたUF30をようやく導入した。と言っても結構前の話で、オーダーしたのがクリスマスの夜、予定より早く大晦日までに届いた。APMでは無く、同じOEMのSkyRoverブランドの方を直輸入したのだが、2個中一個に、レンズ中程に大きなゴミが混入していて、届いてすぐにレンズをバラすハメになった。汗

見かけ視界70°と欲張らない代わりに、周辺まできっちり点像、アポクロマートの性能をしっかり引き出している様な美しい星像だ。見口ゴムも適切な高さで見やすく、折り返せばメガネ使用も出来る十分なアイレリーフがある。(22mm)バレル先端付近までレデューサレンズが詰まってるのでマスヤマよりずっしり重いが、マスヤマより細身だ。(54mm)むしろ重い方がNikonの横綱アイピース群とバランスが取りやすくて僕には好都合だ。

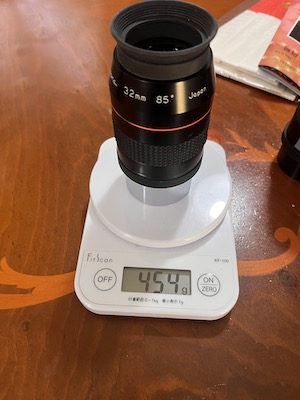

比較対象になるのは当然マスヤマ32mm。外径が人間の目幅に収まる細さで、市場で最も広視野が得られる最低倍率アイピースとして、マスヤマ32mmは双眼ユーザー御用達アイピースに君臨している。3群5枚のシンプルな構造でクリアで抜けの良い見え味が売りだが、良像範囲が僕の感覚で60%程度しかなく、それより外は星がびよーんと伸びて(流れて)見えてしまうのが気になっていた。(写真はそれぞれ、ニコンに合わせた同焦点リングを履いている。)

細かいことを言えば、大きい見口で見やすいが目の位置は意外と寛容ではなく、少しズレると涙目っぽく星像が崩れる感じがするのは、マスヤマ26mmでも同様の傾向がある。

さて、届いたUF30を早速マスヤマと神奈川の光害地のベランダで比較してみた。マスヤマの良像範囲60%に対し、APM UF30は文句なしに100%。増山に対し2mm焦点が短いので、Askar 120APOに合わせると射出瞳は4.6mmと4.3mmと0.3mmの違いはあるが、それだけとは思えないほどUF30がコントラストが高く見える。シャープネスも少しだけ上だと思う。マスヤマの見え方は淡白。神奈川の光害地で散開星団をいくつか眺めても、コントラストが高いせいか、UF30の方が視認しやすいと感じた。

おおいぬ座にHR2764という大変美しい二重星があって、冬のアルビレオを呼ばれる事もあるそうだ。離各が26.8秒もあるので低倍アイピースで楽しめる二重星だ。クリっと美しく、星の色もハッキリ感じらる。これ、やっぱり凄くイイかも。ナグラータイプ4 22mmを彷彿とさせると言ったら褒めすぎか。

ただ見掛視界85°のマスヤマに比べると、70°は結構狭く感じるのは否めない。最初に手を伸ばす低倍率アイピースは、僕はマスヤマからこれに変わったかと思われたが、長野の最高の空でマスヤマに交換してみると、これがまた良いんだ(^^)。マスヤマの抜けの良さや見掛視界の広さも捨てがたく、どちらか一方に決めるのが難しい。マスヤマ32専用のフラットナー?みたいな補正レンズ、誰か作ってくれないかなあ。

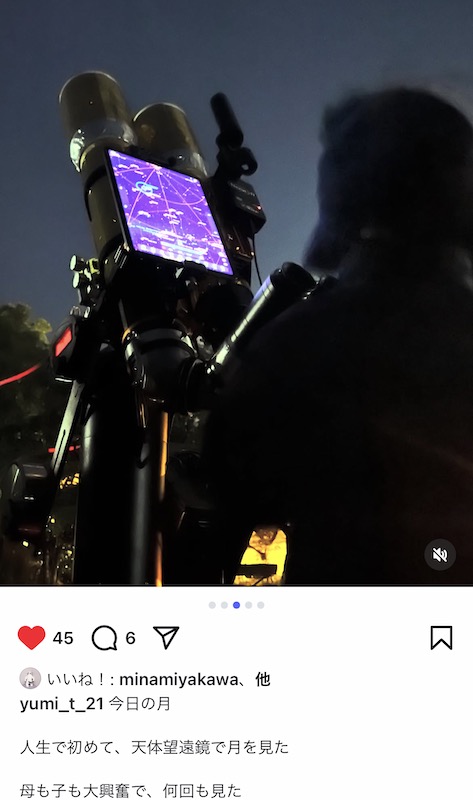

月面散策ツアー準備中!今年も大先輩方が駆けつけて下さり、最大で9台だったかな?様々な望遠鏡の見え味をゲストに楽しんで頂くことが出来た。いつもありがとうございます!

そしてNikon NAV-17HWに変えてみると、やっぱりこれはちょっと別格。ニコンの星像の素晴らしさは圧倒的で、かつ覗き易いのはなんでだろう(もちろん、テレビューアイカップに交換済みの状態で!w)。周辺像バッチリだからと言って、UF30にこの絵を期待してはいけない。つべこべ言わずにNAV-17HWだけ無理して買ってしまえば(^^)、これが今世紀地球から眺められる最高峰の景色。星を見るためだけに一本10万のアイピースを2本揃えるなんて、余程のブルジョアか阿呆のやる事という認識(僕は後者だ。w)で正常だが、しかし思い詰めるとどうしてもここに行き着いてしまう。

許可を頂いてお客さんのインスタを拝借。この写真、ロマンが写り込んでいてステキだ。しかし人生初めて覗く望遠鏡が松本式EMS双眼のNikon NAV-12.5HWという贅沢。(^^)

眼視の場合は望遠鏡そのものより、アイピースの方が見え方の差が如実に出やすいというか、感動に寄与しやすいというのが、僕の持論。だからリッチフィールドに特化した双眼なんかは、なおさら鏡筒の口径や高級レンズにこだわるよりアイピースに投資したほうが驚きが大きい。というか先にアイピースだけ揃えてから、残りの小遣いでリーズナブル鏡筒を選ぶのが正しい。笑 月面散策のお客さん達がAskar 120APO-BINOが一番見やすいとか凄いと口々に言って下さるのは、もちろん双眼だし正立像なこともあるが、Nikon NAV-12.5HW + EiC-H10を両目で覗いてるから。

SkyRover (APM) UF30はAli Expressで24,000円の比較的リーズナブルなアイピースだ。NAV-17HWとまでは行かずとも、マスヤマが37000円する事を考えても双眼ユーザーが真っ先に手にすべきベスト・バイの一本と言っていい。(2本かw)

- 名称:UF(UltraFlatField)30mm70°アイピース

- 焦点距離:30mm

- 視野角:70°

- アイレリーフ:22mm

- レンズ構成:5群9枚

- バレルサイズ:2インチ

- 接眼部:ラバーアイカップ(めくって固定することで眼鏡の併用が可能)

- コート:マルチコート

- アイピース最大径:54mm

- アイレンズ径:32mm

- 高さ:54mm(バレル部分除く)

- 胴径:Φ54.8mm(最大径)

- 重さ:約556g

- 先端ネジ:2インチフィルターネジ

- 見口ネジ:ラバーアイカップ下にM45P=0.75ネジ

電子観望のカメラやら何でもかんでもぶち込んでるせいもあり、アイピース・ケースが既に重すぎ、デカすぎ!新たに追加したら何かを手放すと決めている。同じ様な倍率をいくつも持っていても仕方ないので、マスヤマ26mmは防湿庫へ二軍落ち。

現在の主要アイピース・ラインナップはこうなった。20cmF7 BINOとAskar 120Apo BINOで兼用している。シンプルだけど、僕はこれで幸せ(^^)って、気づけば結構贅沢なラインナップになってるのかも。そもそもアイピースを取っ替え引っ変えするも面倒で、全部持っていっても実際に使うものは数本のみ。

| アイピース | 焦点距離 | 見掛視界 | アイレリーフ | 重量 | 構成枚数 |

| SVBONY SV215 ズーム | 3mm-8mm | 56° | 10mm | 170g | 4群6枚 |

| Nikon NAV-12.5HW | 12.5mm/10mm(EiC-H10付) | 102° | 16mm | 670g | 7群10枚/8郡12枚(EiC-H10付) |

| Nikon NAV-17HW | 17mm/14mm(EiC-H14付) | 102° | 16mm | 950g | 7群10枚/8郡12枚(EiC-H14付) |

| SkyRover UF30 | 30mm | 70° | 22mm | 556g | 5群9枚 |

| Masuyama 32mm | 32mm | 85° | 20mm | 440g | 3群5枚(エレフレ型) |

しかしニコンがクソ重い。SVbonyにEMSの超ロープロファイル31.7mmアダプターを付けたまま運用しても258g。これと同じ形の真鍮アダプタが欲しい(^^)。

写真は2月に遠征した、山梨県のみずがき湖ビジターセンター駐車場。冬場はここが温かい事に気がついて、昨年から春にかけて何度か訪れた。

北軽井沢観測所 EDラベンデュラ 34mm

だいぶ以前から我慢したまま僕はまだ手が出ないが、次はこれ!小海の観望会で20cm屈折+EDラベンデュラ34mmで月面を見せていただき、おおおとなった。見かけ視界42度と極端に狭い代わりに、見えている視界の鋭さは今まで見たことが無いレベルだった。AirlyDiscの20cm APOの方も凄いがEDラベンデュラがこの日一番の衝撃。

パワーメイトx4 と合わせても相当凄いはず!在庫があるうちに入手しなければ、一生後悔することになりそうだ。

- EDLavendura 34mmアイピース

- 見かけ視界:42度

- レンズ構成:3群6枚

- アイレリーフ:16mm

- コーティング:全面マルチコート

- 形式:ラベンデュラ形式

- 重量:115g

- 寸法:長さ82mm、ゴム見口収納時72mm、直径41mm

- φ31.7mm用フィルター取付可能

さて、今週からまた長野に行くが、ご病気で入退院を繰り返されている松本さんが、一時退院の貴重な2日間を投げ売って無理して仕上げて下さったニューギアがいよいよ、満点の星のファーストライトになるかもしれない。(^^) 7cm口径の小型BINOだが、センセーショナルなトピックに全く事欠かない、松本さんらしい見事に斬新なBINOに仕上げて下さった。次回はこれのレビューをガッツリ書いてみる。